INFLUENZA

インフルエンザの豆知識

インフルエンザの豆知識

インフルエンザの豆知識

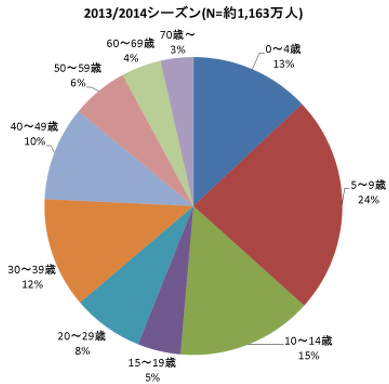

インフルエンザにかかりやすい年代

上図は2013/2014年のインフルエンザに罹患した人の年齢の割合を示したグラフです。

約半数が14歳以下、つまりインフルエンザにかかる人は、若い方の方が多いということを示しています。

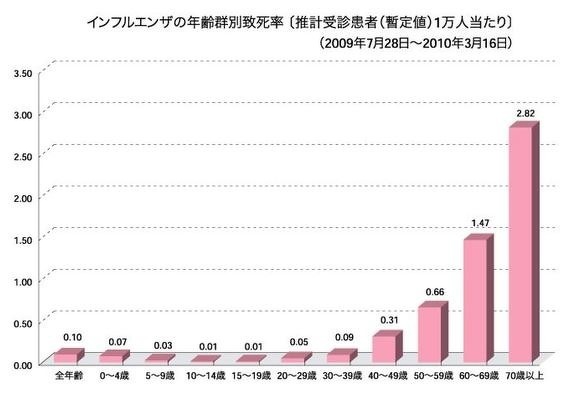

インフルエンザが重症化しやすい年代

上図は年齢別の死亡する人の割合です。高齢者、特に70歳以上で非常に高いことがわかります。

つまり、インフルエンザは若い人がかかりやすいが、高齢な方で重症化しやすいということがお分かり頂けると思います。

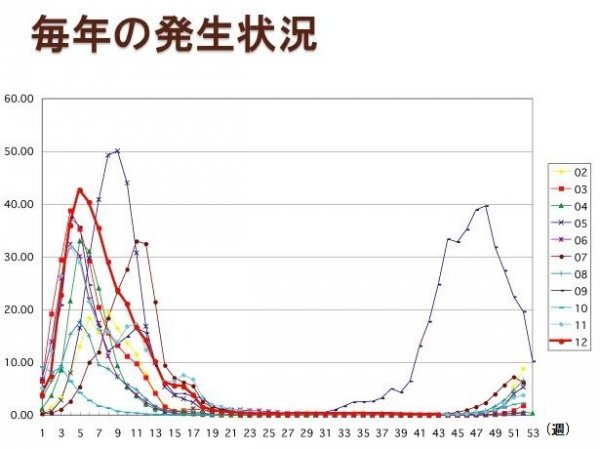

インフルエンザの毎年の発生状況

上図はここ数年のインフルエンザの発生状況を指名したグラフです。

少しわかりにくいですが、下の数字は月ではなく週を表しています。

例年11月頃から流行が始まり、2-3月にピークとなり、4-5月にかけて収束に向かうというパターンを取ることがわかります。

2009年だけ秋ごろから流行が始まっていますが、新型インフルエンザが流行した年のためです。

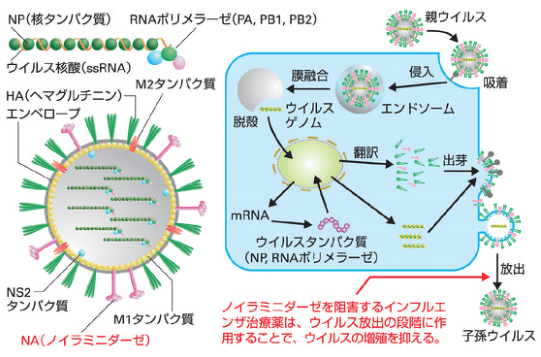

インフルエンザウィルスの構造と増殖のメカニズム

左がインフルエンザウィルスの構造です。ウィルスは細胞ではないので、自分で増殖することができません。右の図のように、細胞に入り込んで、細胞内でその細胞のエネルギーを利用して増殖し、また外に出ていきます。

インフルエンザウィルスは外側にヘマグルチニン(HA)という細胞にくっついて入り込むためののりの役目をする突起とノイラミニダーゼ(NA)という細胞から出ていくときに切り開くはさみの役目をした突起を持っています。A型ではHAが16種類、NAが9種類あります。

インフルエンザの薬はノイラミニダーゼ(NA)阻害薬といい、この細胞から出ていくところをブロックする薬です。これによって、それ以上他の細胞には広がらないようにする、つまり増殖を抑えるお薬です。

インフルエンザウィルスの型

インフルエンザにはABCの3型が存在します。C型インフルエンザウイルスは主に5歳児以下の小児に感染して鼻かぜ症状をおこします。季節性もなく一度罹患すると終生免疫となるため、ワクチンは存在しません。

A型は16×9の144種類が存在しますが、その中でもヒトの細胞にくっつきやすい(病原性が強い)タイプは決まっており、H1N1(Aソ連型)、H1N2、H2N2、H3N2(A香港型)、H5N1(高病原性鳥インフルエンザ)、H5N7(新型インフルエンザ)などがあります。

B型はA型ほど多様性はなく、感染もそれほど爆発的に広がることはありません。腹痛や下痢といった消化器症状が出ることが多いと言われています。

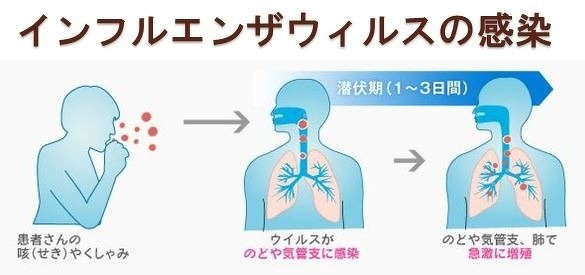

インフルエンザウィルスの感染

インフルエンザは感染した患者さんの咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるインフルエンザウィルスによって感染します。したがって、2-3m離れれば感染の確率はかなり低くなります。マスク、手洗い、うがいが感染予防には重要です。

インフルエンザウィルスは、1個のウィルスが感染すると、8時間後には100個、16時間後には10000個、24時間後には100万個に増殖します。

潜伏期間は1-3日間といわれています。

インフルエンザとかぜの違い

インフルエンザは風邪に比べて高熱となり、関節痛や筋肉痛、全身倦怠感などの全身症状がみられます。

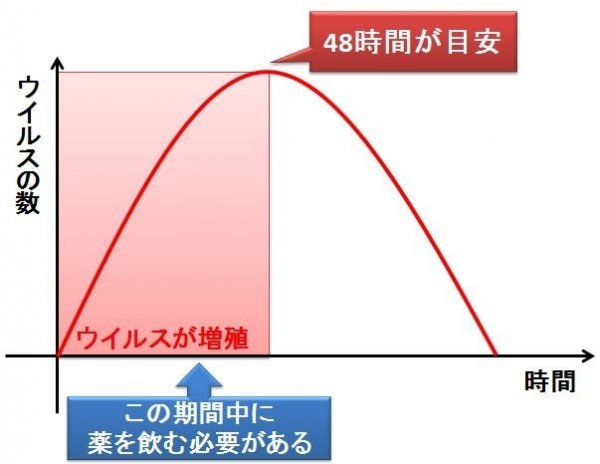

抗インフルエンザ薬内服のタイミングについて

先ほど書いたように、抗インフルエンザウィルス薬はウィルスを排除するわけではなく、増殖を抑えるお薬なため、増殖のピークを越えてしまうと内服しても効果は期待できません。

増殖段階である早期に内服することによって症状を和らげるという薬になります。

インフルエンザ予防接種の量と回数

- 生後6か月以上13歳未満の方は2回接種が推奨されています

- 13歳以上は1回でよいが、2回接種しても問題はない

- 1回目と2回目は原則4週間あける

- 1回接種量は6か月~3歳未満は0.25ml、3歳以上は0.5ml

流行期に入る前に、早めに予防接種をされることをお勧めします