medical

脂質異常症の治療法|食事・運動・薬物療法のポイント

脂質異常症の治療法|食事・運動・薬物療法のポイント

脂質異常症の治療

脂質異常症の治療の基本は、「食事療法」 や 「運動療法」 による生活習慣の改善です。これにより動脈硬化の進行を抑え、健康な血管を維持することが重要です。続発性脂質異常症では、原因疾患の治療と並行しながら脂質管理を行います。

1. 食事療法

バランスの良い食生活を心がけることで、脂質異常症の改善が期待できます。

適正体重の維持

1日のエネルギー摂取量は、「標準体重(kg)×25〜30 kcal」 を目安にし、過剰摂取を避けましょう。

栄養素の摂取バランス

- たんぱく質(15-20%):魚や大豆製品を積極的に摂取

- 脂質(20-25%):動物性脂肪を控え、DHA・EPAを含む青魚やオリーブオイルを活用

- 炭水化物(50-60%):過剰摂取を避け、玄米や全粒パンなどを選択

- コレステロール(300mg以下):卵・バター・魚卵などの摂取を控えめに

- 食物繊維(25g以上):野菜・海藻・きのこ類を多く摂取し、脂質の吸収を抑制

- アルコール(25g/日以下):中性脂肪増加を防ぐため節酒を意識

献立・調理のポイント

- 肉は赤身を選び、油を使わない「蒸す・茹でる・焼く」調理法を活用

- オリーブオイル・キャノーラ油 などの不飽和脂肪酸を使用

- 白米より玄米・雑穀米、白いパンより全粒パン を選ぶ

- 食物繊維摂取のために 温野菜や煮物 も取り入れる

2. 運動療法

運動は中性脂肪を減らし、HDL(善玉)コレステロールを増やす効果があります。

推奨される運動

- 有酸素運動(ウォーキング、スイミング、サイクリング など)

→ 1日30分以上、週3回以上推奨 - 筋力トレーニング(スクワットや腕立て伏せ など)

→ 週2回程度取り入れる

(参考)脂質異常症を改善するための運動|厚生労働省 e-ヘルスネット

運動時の注意点

- 食後2時間以上空けて運動を開始

- 無理のない範囲で徐々に強度を上げる

- 水分補給をしっかり行う

3. 薬物療法

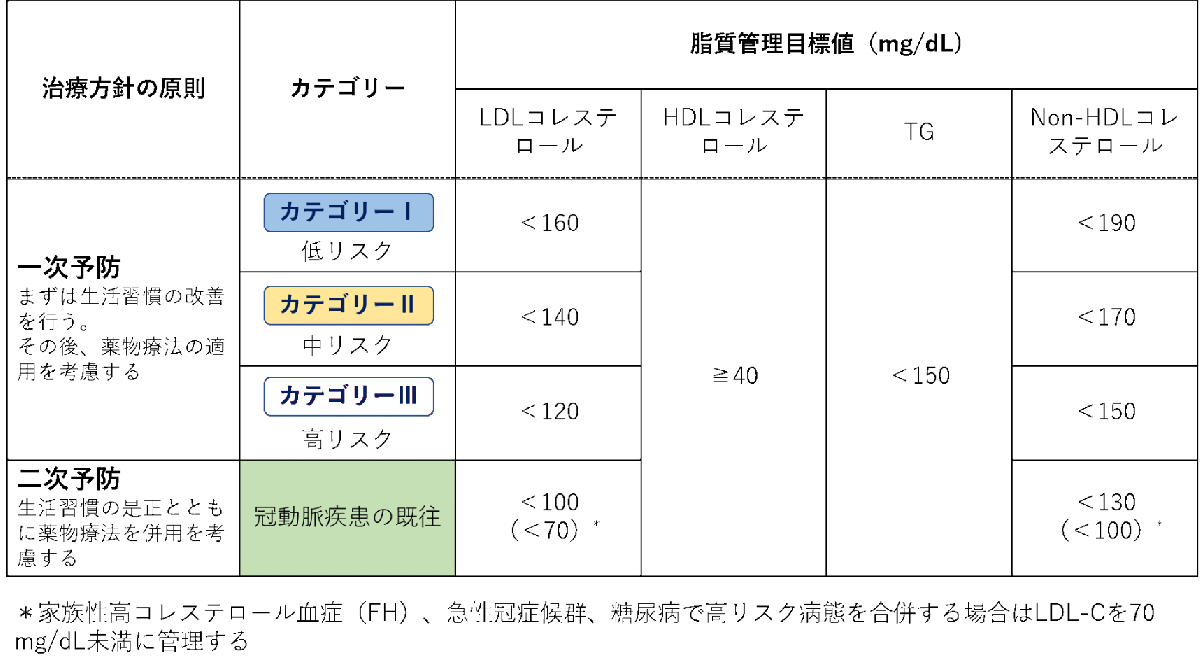

生活習慣の改善だけでは管理が難しい場合や、心疾患リスクが高い場合には 「薬物療法」 を併用します。患者さまの病態に応じて、以下のような薬剤が選択されます。

① LDL(悪玉)コレステロールを下げる薬

- HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン系)(プラバスタチン、アトルバスタチン、ロスバスタチン など)

→ 肝臓でのコレステロール合成を抑え、LDLを低下 - 陰イオン交換樹脂製剤(コレスチラミン など)

→ 小腸で胆汁酸を吸着し、コレステロールの排泄を促進 - プロブコール(プロブコール など)

→ コレステロールの排出を促し、LDL酸化を防ぐ - 小腸コレステロール吸収阻害薬(エゼチミブ など)

→ 小腸でのコレステロール吸収を抑制

② 中性脂肪を下げる薬

- フィブラート系(フェノフィブラート、ベザフィブラート など)

→ 中性脂肪を低下させ、HDL(善玉)コレステロールを増加 - EPA製剤(イコサペント酸エチル など)

→ 血液中の脂質を調整し、血栓形成を予防

③ LDL・中性脂肪の両方を下げる薬

- ニコチン酸誘導体(ニセリトール、トコフェロールニコチン酸エステル など)

→ LDLと中性脂肪を低下させ、HDLを増加

薬の選択は、患者さまのリスクや状態に応じて専門医が判断 します。自己判断での服用・中止は危険なため、必ず医師に相談してください。

あなたのコレステロール、大丈夫ですか?

脂質異常症は自覚症状がなく進行し、放置すると動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中のリスクが高まります。

健康診断で数値が気になった方や、生活習慣を見直したい方は、早めに専門医へご相談ください。