HYPERTONIA

高血圧とは?症状・原因・リスクと対策を詳しく解説

高血圧とは?症状・原因・リスクと対策を詳しく解説

高血圧とは

血圧が高い状態が続くと、脳卒中や心筋梗塞、腎臓病などの重大な病気を引き起こすリスクが高まります。高血圧は基本的に自覚症状がないため、気づかないうちに進行することが多い病気です。だからこそ、早期発見と適切な治療が重要です。

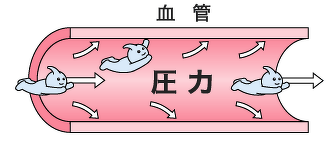

血圧とは

血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力のことを指します。血圧は以下の要素によって変動します。

- 心臓のポンプ機能(血液を押し出す力)

- 血管の拡張や弾力性

- 腎臓の機能や自律神経の影響

また、血圧は一日を通じて変動しやすく、朝から午前中にかけて高くなり、夕方から夜にかけて低くなる傾向があります。季節による影響もあり、一般的に冬は血圧が高く、夏は低くなりやすいとされています。

血圧のしくみ|「上の血圧」と「下の血圧」

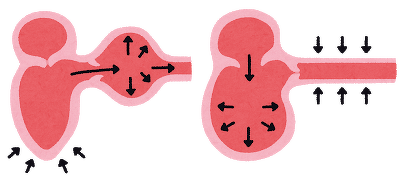

血圧には2つの値があり、それぞれ異なる意味を持ちます。

- 収縮期血圧(最高血圧):心臓が収縮し、血液を全身に送り出したときの圧力

- 拡張期血圧(最低血圧):心臓が拡張し、血液をため込んでいるときの圧力

右:拡張期血圧(最低血圧)

(図)心臓の収縮・拡張について

「上の血圧」「下の血圧」と表現されることもありますが、どちらも健康管理において重要な指標です。

高血圧の基準

血圧は常に変動するため、1回測っただけで高かったとしても、すぐに「高血圧」と診断されるわけではありません。繰り返し測定し、継続的に正常値より高い状態が続く場合、高血圧と診断されます。

また、血圧は緊張やストレスで上がりやすいため、診察室や健康診断では家庭で測るより高くなりがちです。そのため、高血圧の基準は診察室血圧と家庭血圧で異なります。

- 診察室血圧の基準:収縮期140mmHg以上、または拡張期90mmHg以上

- 家庭血圧の基準:収縮期135mmHg以上、または拡張期85mmHg以上

日本の高血圧患者数は約4,300万人にのぼり、特に女性では通院理由の第1位とされています(NIPPON DATA 2010調査より)。

高血圧になりやすい人の特徴

次のような生活習慣や持病がある方は、高血圧になりやすい傾向があります。

- 濃い味付け(しょっぱいもの)が好き

- ご飯を食べる時間が不規則

- 揚げ物など油っぽい食べ物が好きで、野菜や果物をあまり食べない

- 運動不足

- お酒をよく飲む

- タバコを吸う

- 日ごろからストレスを感じることが多い、またはストレスが溜まりやすい

- 睡眠不足

- 家族に高血圧の人がいる

- 血糖値が高い

- 腎臓または内分泌系の持病がある

- 睡眠時無呼吸症候群または肥満である

「1~10」に当てはまる項目が多い方は、日本人の高血圧患者に多い「本態性高血圧」のリスクが高くなります。一方で、「11」または「12」に当てはまる方は、比較的若年者に多く、血圧を上昇させる病気が原因となる「二次性高血圧」のリスクが高いとされています。

高血圧予防のポイント

食事は「薄味」を心がける

外食やコンビニ弁当は味付けが濃くなりがちです。頻度を減らし、できるだけ手作りの食事を意識しましょう。また、そば・うどん・ラーメンなどの麺類は塩分が多いため、頻度を減らし、スープは飲み干さずに残すのがおすすめです。

ストレスを溜めない生活を意識する

ストレスが溜まりすぎると、自律神経のバランスが崩れ、血圧が上昇しやすくなります。適度にリフレッシュし、睡眠時間をしっかり確保することも大切です。

運動を習慣にする

運動には血圧を下げるだけでなく、ストレス解消の効果もあります。ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。

お酒はどのくらいまで飲んでいいか

アルコールは高血圧のリスクを高める要因のひとつです。適量を守り、飲みすぎないように注意しましょう。

- 男性:1日20~30mL以下

- 女性:1日10~20mL以下

これは、日本酒1合、ビール中瓶1本、焼酎半合、ウィスキー・ブランデーはダブルで1杯、ワインはグラス2杯に相当します。

日々の飲酒の積み重ねが高血圧を引き起こすだけでなく、メタボリックシンドロームや心血管疾患、肝硬変のリスクも高めるため、飲酒量と頻度には十分に気をつけましょう。

高血圧が気になる方は早めの相談を

✅️ 健康診断で高血圧を指摘された方

✅️ 最近、血圧が高めだと感じる方

✅️ 家族に高血圧の方がいて心配な方

高血圧は、早めに対策をすることで大きな病気を防ぐことができます。当院では、生活習慣の改善を重視し、患者さま一人ひとりに合った治療プランを提案しています。まずはお気軽にご相談ください。